こんにちは、横浜のトリガーポイント専門院 はり・きゅう・マッサージ治療院 feel 院長の佐野です。

肩もみといえばこの筋肉、僧帽筋のお話です。

現代を生きる私たちにとって、長時間のデスクワークや車の運転は避けられない日常の一部です。

その結果、肩こりや首の痛みを抱える方が増えており、当院を訪れる患者さんにも同様の症状を訴える方が多くいらっしゃいます。

ネットやSNSでも、肩や首の痛みを解消する方法が紹介されていますが、実は、僧帽筋という筋肉が重要な役割を果たしていることをご存じでしょうか?本記事では、僧帽筋の構造と機能、肩こりの原因、そして効果的なセルフケア方法をご紹介します。

セルフケアには、ストレッチよりも筋肉を収縮させるトレーニングが有効です。体操など、自重トレーニングを取り入れることで、僧帽筋を強化し、肩の痛みや姿勢の改善に役立ちます。

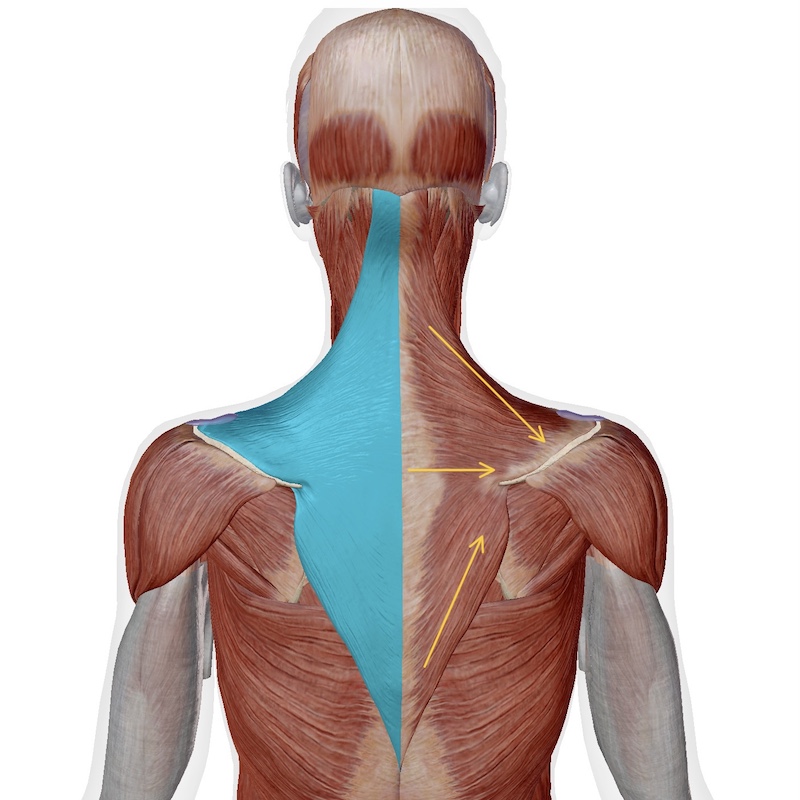

上の図は僧帽筋です。

青くなっているのが左の僧帽筋で右側には矢印が3本引いてあります。

僧帽筋は見ての通り、一番長いラインが首から背骨の一番下まであり、それぞれが肩甲骨の端までつながっている三角形の筋肉です。

筋肉の繊維は矢印の方向に走行していて、上から順に上部・中部・下部となっています。

それぞれに役割が違います。

上部:肩をすくめる(肩甲骨の上方回線

中部:肩を後ろに引く(胸を張る)

下部:肩甲骨を内側に寄せる・肩甲骨を下げる

大まかにはこのようになっています。

特に僧帽筋の下部は、上部中部よりも面積が大きく姿勢保持にも重要な部位となります。

長時間のデスクワークや車の運転など、肩が前に出る姿勢を長時間していると、僧帽筋が過度に伸長され肩の不快感、肩甲骨と肩甲骨の間の痛み、頭痛などの症状を引き起こすことがあります。

このような姿勢をとることが多い方は、ストレッチをするよりも、筋肉を収縮させること、つまり筋トレのような運動を取り入れることがセルフケアに役立ちます。

筋トレというと、ジムへ行きマシンやウェイトをもって・・・とハードルが上がりがちですが、まずはラジオ体操、腕立て伏せや背筋運動など自重運動でも効果が期待できますので、積極的に取り入れてください。

さらに補足すると、 僧帽筋の上部も痛みの引き金になることがあります。 特に上部繊維がこわばると、 こめかみから頭部にかけての不快感や、首筋の張り、 下あごの付け根あたりの違和感、 肩甲骨まわりの動かしづらさなどが生じることがあります。

これらは単なる頭痛にとどまらず、 慢性的な肩こりや首の痛みの根本原因となる場合も少なくありませ ん。

セルフケアとしては、トレーニングよりは首をやさしく回したり、 軽く動かすことで緊張をほぐし、 そのあとに僧帽筋上部を意識したストレッチを行うのが有効です。 また、首の後ろ側を温めることで、 血流が促進され筋肉の緊張緩和につながります。

僧帽筋にトリガーポイントが発生すると、頭痛や肩の痛みのほか、上半身の不快な感じの原因とりますので、トリガーポイントが発生しないようにセルフケアをしていきましょう。

トリガーポイントが一度発生してしまうと、セルフケアでの改善は難しくなりますので、症状が改善されないときはトリガーポイント療法を受けてみてください。

それでは!

=この記事は、鍼灸マッサージ師(国家資格)である当院院長の佐野聖が書いています=

「佐野聖は1995年の国家資格取得以降、臨床の第一線で活躍しており、その技術は鍼灸の専門誌である「医道の日本」において紹介されるなど、トリガーポイント・筋膜由来の痛みやコリの改善において高い評価を得ております」